海中の様子を「見える化」する技術で、豊かな海づくりに貢献

古野電気株式会社(本社:兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員:古野幸男、以下 当社)は、このたび、海洋環境の保護活動に取り組む一般社団法人Suma豊かな海ネットワーク(所在地:兵庫県神戸市、代表理事 若林 良、以下 同団体)と神戸市須磨海岸沖でのブルーカーボン活動の協業を開始しました。

左から、一般社団法人Suma豊かな海ネットワーク 代表理事:若林 良、

当社 常務執行役員 舶用機器事業部長:矮松 一磨

当社は、海洋・漁業分野における技術革新を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。また、2050年の未来社会コンセプト「Ocean 5.0」※の実現に向け、「海の恩恵をすべての生きるものが受け、さらに海へ恩返しする未来」を描き、海洋環境の保全にも積極的に取り組んでいます。

ブルーカーボンについて

ブルーカーボンとは、海洋や沿岸域の生態系(藻場、海草、マングローブなど)が大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収し、炭素として海中に固定する仕組みを指します。これらの生態系は、地球温暖化の緩和に貢献する重要な役割も担っており、気候変動対策としても世界的に注目されています。

協業の概要

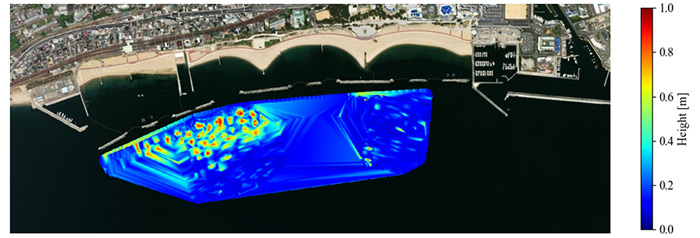

本協業では、同団体に魚群探知機を提供し、超音波によって海中の様子を「見える化」する技術を活用することで、須磨沖の海洋環境や藻場の育成状況を継続的にモニタリング・分析します。現場の漁師の経験や知恵に、当社の技術を融合させる今回の実証実験を通じて、海洋環境の変化や藻場の成長状況を把握し、科学的な知見に基づいた豊かな海づくりを支援します。さらに、収集したデータを活用することで、持続可能な海洋環境の保全と、次世代へ豊かな海を引き継ぐ新たな取り組みへとつなげていきます。

-

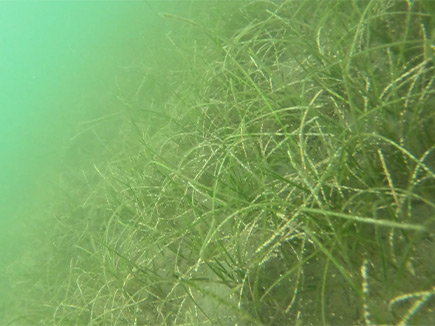

海底に広がる、海の再生を担う藻場

(イメージ)

-

須磨沖藻場調査で取得した藻高さ分布図(補完結果)

一般社団法人Suma豊かな海ネットワーク 代表理事 若林 良

須磨の海は、地域の人々にとって憩いの場であり、漁業者にとっては大切な暮らしの場でもあります。私たちは、この豊かな海を次の世代にも誇れる形で残していきたい―そんな想いで活動を続けています。このたび、古野電気さんが私たちの仲間に加わりました。長年、海と向き合ってきた古野電気さんの力をお借りしながら、海の中の小さな変化を見守る新しい仕組みづくりに取り組んで行きます。例えば、海水温の変化や、海藻の生育状況や分布を見える形にすることで、これまで気づけなかった海の“声”を感じ取れるようになります。

地元の想いと海をよく知る技術が手を取り合うことで、須磨の海はもっと豊かで、未来につながる場所へと育っていきます。私たちはこれからも、人と海とが共に生きる未来を目指して、一歩ずつ歩んでいきます。

古野電気株式会社 常務執行役員 舶用機器事業部長 矮松 一磨

当社は、長年にわたり海と向き合い、航海の安全や漁業の効率化を支えてきました。今回の取り組みは、海への貢献を目的とする「海を未来にプロジェクト」の一環として行うもので、これまで培ってきた技術を「未来の海を創る」という新たな目的に活かす挑戦でもあります。藻場の育成やブルーカーボンの促進には、目に見えにくい海の変化を捉えることが求められます。だからこそ、私たちの“見えないものを見る”技術が役立つと信じています。現場の声に耳を傾けながら、持続可能な海の未来を築く一助となれば幸いです。

今後も当社では、事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」のもと、海洋環境保全に貢献する技術開発と社会連携を進めてまいります。

未来社会コンセプト「Ocean 5.0」とは…海洋の未来や社会環境をテーマにした論文や、書籍など、様々な文献をもとに2050年に到来するであろう世界を当社が予測して描いた未来社会コンセプト。過去、現在、そしてこれからの海の未来を「Ocean 1.0」から「Ocean 5.0」の5段階に分類しており、「1.0 海の恩恵を発見」「2.0 海へ自由に航海」「3.0 人類中心で海の支配」「4.0 持続可能性の模索」と続き、2025年現在は「Ocean 4.0」の時代を生きていると定義している。